山东源林CO催化剂中毒、使用温度的说明:

催化剂中毒

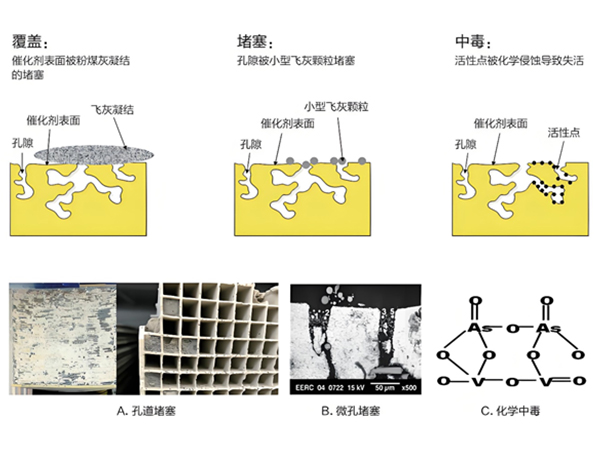

催化剂中毒的机理主要包括物理中毒、化学中毒和热中毒。

物理中毒:烟气中的颗粒物、重金属等物理杂质会覆盖在催化剂表面,堵塞催化剂孔隙,减少气体与催化剂的有效接触面积。长期的物理沉积可能导致催化剂结构的微小损伤,尤其是在清除沉积物时,可能会对催化剂的载体结构造成进一步的损害。沉积物可能改变催化剂表面的热传导性能,影响催化剂在高温环境下的稳定性和催化活性。

化学中毒:烟气中的化学物质如SO₃、HCl等会与催化剂的活性位点发生反应,形成稳定的化合物,使催化剂的活性位点失去作用。例如,烟气中的磷化合物在高温下可能与催化剂发生反应,生成磷酸盐,导致催化剂表面活性位点的丧失。

热中毒:在高温环境下,催化剂中的活性成分可能会发生烧结,导致比表面积减小,催化能力下降。高温可能导致催化剂中一些组分发生相变,从活性较高的晶相转变为活性较低的晶相,这同样会降低催化剂的活性。高温环境下,催化剂表面的活性位点可能因烧结而数量减少,同时原有的活性位点也可能因结构变化而失去原有的催化功能。

CO催化剂的使用温度低

如果CO催化剂使用温度低于要求的温度,那么VOCs或CO在催化剂表面容易发生结焦(积炭),活性会不断降低。如果单纯的催化剂表面积炭,可通过提高催化剂温度到350℃在空气氛围下进行4~12小时的热处理可回复其活性。

低温状态下,大量的有机物进入催化床,附着于催化剂表面,造成催化剂“闷死”,导致催化剂暂时失活。其原因一方面是反应温度低,有机废气燃烧不充分;另一方面生成物逸出难度加大。当催化剂出现低温“闷死”现象时,应当通入大量的新鲜空气,并提高催化燃烧室温度,进行催化剂再生。

CO催化剂超高温使用

如果CO催化剂在超高温下使用,它表面的活性组分(铂、钯)会发生团聚,粒子长大,使得催化剂的有效活性位下降,催化剂活性下降。此外,高温会造成催化剂比表面积下降,催化剂载体和助催化剂发生固相反应等,使得催化剂活性下降。催化剂超高温使用导致的催化剂性能下降是不可逆,因此在催化剂使用过程一定要避免长时间超高温使用。

催化剂高温失活是因为在高温下,负载在载体上的高分散的活性组分的小晶粒,具有较大自由能,加之表面晶格质点在加热的情况下产生振动而发生位移,逐渐由小晶粒聚集为大晶粒,导致活性表面减小,活性降低,甚至失去活性。

对金属催化剂,当反应温度约为金属熔点的三分之一时,就会引起金属表面原子的迁移,当反应温度高于其熔点的二分之一时,体相原子也会变得容易流动,使催化剂的烧结更加严重。

粉尘的影响

如果气体中含有粉尘,小颗粒的粉尘容易进入CO催化剂微孔,使得CO催化剂性能下降,因此要保证VOCs气体中比较低的粉尘含量。如果大颗粒粉尘在催化剂表面沉积,那么可以用高压空气吹扫等方式清理。

有机硅中毒

有机硅烷进入CO催化剂孔道发生反应,有机硅烷中的C元素转化为CO₂、H元素转化为水,Si元素转化为SiO₂,由于SiO₂是固体,会留在催化剂微小的孔道内,堵塞孔道,导致CO催化剂失活。而且,这种失活是不可逆的。因此,在VOCs处理时要避免有机硅的中毒。有机硅中毒也是不可逆的,一定要避免。

金属有机物中毒

金属有机化合物的中毒机理类似于有机硅。

P、F、Pb、Zn元素中毒

这些物质对CO催化剂的中毒,目前机理还不清楚,这类物质的中毒也是不可逆的中毒。

Cl和S中毒

对于Cl和S对CO催化剂的中毒,S对CO催化剂中毒作用很小,Cl只要不是高浓度和长时间的中毒,基本也是可逆的。但是当含氯有机物存在时,由于含氯有机物在催化剂表面吸附很强,因此会造成催化剂性能下降。可以将催化剂温度到350℃在空气氛围下(不含氯)进行4~24小时的处理,CO催化剂性能基本会恢复。如果长时间、高浓度的长时间的中毒,依然会导致催化剂不可逆转的中毒的。

在催化氧化反应过程中,电负性越强的物种越容易和金属离子M+结合,以甲烷燃烧为例:MO+CH4——COx+H2O+M,M+O2——MO完成一个催化循环。如果有机废气中含有硫、卤素,金属离子M+与硫、卤素会产生配位反应,因而破坏这催化氧化的循环链,造成催化剂失活。

1、化学吸附与活性位点失活

(1)硫——金属强化学键形成

硫(S)通过未成对的孤对电子与过渡金属(如Pt、Pd等)的d轨道结合,形成稳定的S——M键(如PtS或PtS₂),覆盖或占据金属活性位点,直接阻断反应物的吸附与活化过程。

(2)竞争吸附与活性位点覆盖

硫化合物(如H₂S、SO₂)优先吸附于催化剂表面,与反应物(如烃类、H₂)竞争活性位点,抑制目标反应的进行。

2、催化剂结构破坏

(1)金属活性成分的化学转化

硫与金属活性中心反应生成热力学稳定的硫化物(如PtS、Ni₃S₂),改变金属的电子状态和晶格结构,导致活性成分不可逆失活。

(2)载体或助剂的功能削弱

硫可能侵蚀催化剂载体(如Al₂O₃)或与助剂(如K₂O)反应,破坏酸性或碱性功能位点,间接影响金属与酸性中心的协同作用。

3、可逆性与不可逆性中毒差异

(1)可逆中毒:硫通过可逆吸附(如PtS可逆)覆盖活性位点,通过高温还原或低硫环境再生。

(2)不可逆中毒:硫与金属形成稳定化学键(如PtS不可逆),需更换催化剂。

4、协同毒化效应

(1)硫与其他毒物(如As、P)共同作用时,可能通过以下途径加剧中毒:

(2)多毒物复合吸附:硫与砷竞争吸附于活性位点,形成更稳定的复合毒化层(如Pt-S-As),加速失活。

(3)结构稳定性下降:硫诱导的金属硫化物可能促进烧结或相变,降低催化剂高温稳定性。

浏览次数:369

浏览次数:531

浏览次数:563

浏览次数:700